2022年、世の中では色々な出来事が起こっていますが巨大地震もまたいつきてもおかしくない。

つい先日も、2022年6月20日に石川県で震度6弱の地震が起こりました。

巨大地震の前兆としては動物の異常行動、地震雲などがありますが法則もまた色々あるのです。

今回は巨大地震を引き起こすかもしれないバヌアツの法則や、

黒潮の大蛇行との関連性などについてご紹介します。

※あくまで個人的な考察も含まれているので参考までに。

バヌアツの法則

バヌアツの法則とは

バヌアツという国でマグニチュード6以上の地震が起こると

日本でも2週間以内に同等以上の地震が発生するという法則です。

地震との関係

2022年にバヌアツ周辺で起きた地震

| 日付 | 時間 | 場所 | 規模 |

|---|---|---|---|

| 3月31日 | 05時57分 | 太平洋のローヤリティ諸島南東沖 | M7 |

| 3月31日 | 14時44分 | 南太平洋のローヤリティ諸島南東沖 | M7.2 |

| 4月10日 | 5時52分 | バヌアツの中部マランパ州から南西 | M6.2 |

| 5月27日 | 0時38分 | 南太平洋(ローヤリティー諸島南東方) | M6.9 |

3月以降のバヌアツ地震後に起きた日本の地震

| 日付 | 時間 | 場所 | 規模 |

|---|---|---|---|

| 04月19日 | 08時16分 | 福島県中通り | M5.4(震度5弱) |

| 05月22日 | 12時24分 | 茨城県沖 | M6(震度5弱) |

| 06月19日 | 15時08分 | 石川県能登地方 | M5.4(震度6弱) |

| 06月20日 | 10時31分 | 石川県能登地方 | M5(震度5強) |

このように一覧で見比べてみると、直近のデータだけでも比較的近い感覚で日本で地震が起こっていることがわかります。

今後、バヌアツで地震が起こった場合また日本にも大きな地震がくる恐れがあるので、

注目しておきたいところですね。

トカラの法則

トカラの法則とは

トカラ近海で地震が頻発した後、国内で大地震が起きるというもの。

地震との関連

トカラ近海で11年1月13日から3月7日まで計27回地震があり、

その4日後、東日本大震災が発生。

東日本大震災が起きた11年は、トカラ近海で計63回。

16年4月1日から8日には計9回地震があり、6日後に熊本地震が発生。

16年のトカラ近海地震は計157回で地震群は8件

という記録があります。

また、2020年からトカラ列島近郊で観測史上最多の群発地震が発生しました。

1日に100回を超えた日もあったそうです。

群発地震とは

多くの地震活動では、前身、本震、余震の区別がはっきりとしています。

逆に、群発地震は狭い範囲で集中的に地震が発生しますが

前身、本震、余震を明確に区別することはできません。

そして、数時間で終わることもあれば、数年にわたって続く可能性もあります。

そのため、地震の回数や規模などを予測することが全くできないのです。

もっとも代表的なのは1965年から長野県北部で始まった「松代群発地震」です。

1966年4月には、最大震度1以上が500回以上発生した日もありました。

なんとこの地震、現在は落ち着いているようですが今でも続いているというのです。

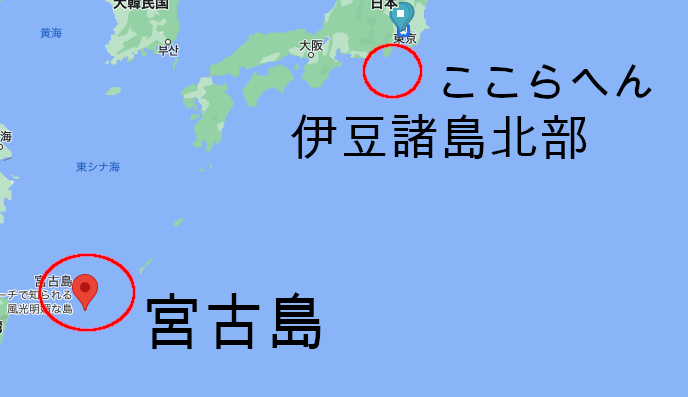

2000年には伊豆諸島北部で群発地震が発生しました。

この群発地震は2000年に発生した宮古島の大噴火と関連があると考えれています。

しかし、伊豆諸島と宮古島もかなり離れているのに関連があると言われるのは少し不思議ですよね。

トカラ列島で発生している群発地震は、「沖縄トラフ」や「トカラギャップ」などに

関連する可能性が指摘されています。

たとえば2000年以降、1ヶ月ほどで43回、8回、14回など群発地震は頻繁に起きています。

したがって、トカラ列島の群発地震はしょっちゅうおこる現象で特に特別なものというわけではありません。

2016年2月には22回、2016年12月には36回と回数が多い時もあります。

しかし、2021年4月の回数は200回以上と極端に増えました。

福徳岡ノ場「新島」との関係

2021年8月13日に大噴火が起き、鹿児島県の桜島で1914年に起きた大正噴火に次ぐ100年ぶりの規模の噴火となりました。

こちらの地震もトカラ列島との距離は離れていますが、

4月の200回以上の群発地震の後、3ヶ月ほどで大噴火を起こし新島を作りました。

トカラ列島では群発地震が頻繁に起こっているため、首都直下や南海トラフとの関連性はさだかではありませんが、今後も群発地震が200回以上と増えてこないか注意しておきたいですね。

黒潮大蛇行

黒潮大蛇行とは

黒潮とは、四国~本州南岸を沿うように流れ紀伊半島沖で離岸し、

大きく迂回しながら房総半島に向かって流れています。

統計を取り始めた1965年~2017年までに、この現象は6回発生。

年単位で継続することもあり、戦前に、11年に及んだ黒潮大蛇行が終わりました。

その後1944年に、南海トラフ地震である昭和東南海地震が起こったという記録もあります。

黒潮の流れが強く、冷水渦が東に黒潮で押し流されると、黒潮大蛇行が終了します。

そして現在、2017年8月末に始まった黒潮大蛇行が2022年6月時点でもまだ続いており、すでに5年以上が経過しているのです。

今回の黒潮大蛇行が発生するのは2004/2005年の前回から12年ぶりとなります。

1965年以降の大蛇行リスト

| 開始 | 終了 | 期間 |

|---|---|---|

| 1975年8月 | 1980年3月 | 4年8か月 |

| 1981年11月 | 1984年5月 | 2年7か月 |

| 1986年12月 | 1988年7月 | 1年8か月 |

| 1989年12月 | 1990年12月 | 1年1か月 |

| 2004年7月 | 2005年8月 | 1年2か月 |

| 2017年8月 | (継続中) | (2022年6月で約5年目) |

1975年以降、4年以上続いている大蛇行は2017年とだいぶ間が空いていることがわかります。

5年目に突入となるとそろそろ終わってもいい頃だと思いますが、終わった頃に条件が重なって巨大地震がおこるとも考えられます。

地震との関係

黒潮大蛇行が終わった年に大地震が起こりやすいという法則。

黒潮大蛇行の期間がわかっている19世紀以降、すべての南海トラフ巨大地震は黒潮が大蛇行していない「直進期」(非大蛇行期)に起きていたという調べもあります。

過去の黒潮大蛇行中に起こった南海トラフは

| 1944年12月7日 | 昭和南海地震 |

| 1946年12月21日 | 昭和東南海地震 |

黒潮の期間は

となっております。

また、近年では2004年7月から2005年8月まで続いた黒潮大蛇行が終わった年に

下記の地震が起きています。

| 日付 | 時間 | 場所 | 規模 |

|---|---|---|---|

| 2004年10月23日 | 17時56分 | 新潟県中越地震 | M6.8(震度7) |

| 2004年12月26日 | スマトラ島沖 | M9.1 | |

| 2005年7月23日 | 午後4時35分 | 千葉県北西部地震 | M6(震度5強) |

| 2005年10月19日 | 20時44分 | 茨城県南部 | M7.2(震度5弱) |

ただ、大蛇行中にも震度7などの巨大地震が起こっていることから、かならずしも終息後に起こるとは限らないようですね。

ご覧のように、大蛇行中でも大きめの地震が起こっていることがわかります。

2017年以降の震度6以上の地震

| 日付 | 時間 | 場所 | 規模 |

|---|---|---|---|

| 2018年06月18日 | 07時58分 | 大阪府北部 | M6.1(震度6弱) |

| 2018年09月06日 | 03時08分 | 胆振地方中東部 | M7.6(震度7) |

| 2019年01月03日 | 18時10分 | 熊本県熊本地方 | M5.1(震度6弱) |

| 2019年02月21日 | 21時22分 | 胆振地方中東部 | M5.8(震度6弱) |

| 2019年06月18日 | 22時22分 | 山形県沖 | M6.7(震度6強) |

| 2021年02月13日 | 23時08分 | 福島県沖 | M7.3(震度6強) |

| 2022年03月16日 | 23時36分 | 福島県沖 | M7.4(震度6強) |

| 2022年06月19日 | 15時08分 | 石川県能登地方 | M5.4(震度6弱) |

ちなみに2005年以降、2017年8月末〜2022年6月まで現在約5年以上も大蛇行が継続中となっています。

今回起こっている大蛇行はどうやら、複雑な動きをしていて前回より単純ではないそうですね。

しかし、大蛇行終息時に昭和南海地震などが起こっている、2017年に始まった大蛇行がまだ終了していないということから、この長期間の終息時は要注意しておきたいですね。

海の生き物の影響

最近ではサメやらいるかが打ち上がっているというニュースをよくみますよね。

それももしかしたら大蛇行の影響もあるとのこと。

地震の前にそういった海の生き物が打ち上げられているという話も聞きますが、あながち両方の関連が疑えるのではないでしょうか。

蛇行の規模が非常に大きい。最大で2~3度海水温が高く、栄養塩が少ない海水が駿河湾などの東海地方沿岸に急角度で入り込んでいる。年明け以降には、海流のくびれが大き過ぎて一度蛇行から中心部の渦がちぎれる現象もあった。こうしたことは前回の最長期間にもあった。黒潮は太平洋の偏西風と貿易風、地球の自転が重なって流れる。日本列島周辺の複雑な海底地形が重なり、蛇行が生じる。こんなに頻繁に流れを変える海流はほかにない」

引用元

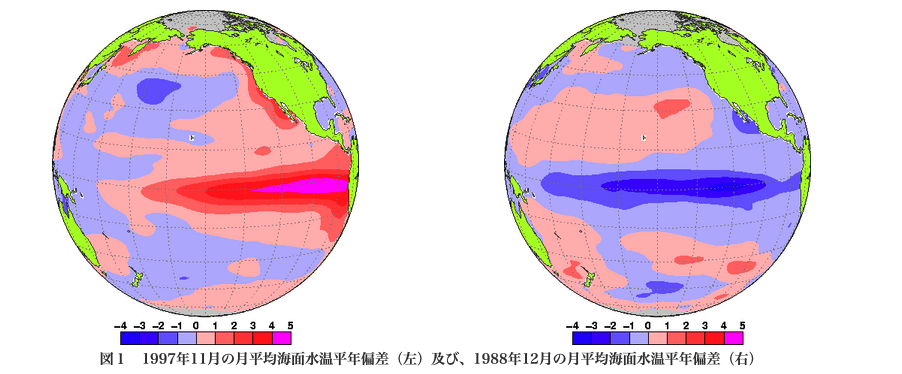

ラニーニャ現象

ラニーニャ現象とは

太平洋赤道域の日付変更線付近から南米沿岸にかけて、海面水温が平年より高くなり、その状態が1年ほど続く現象のこと。

反対に、同海域で海面水温が平年より低くなることをエルニーニョ現象と呼ぶ。

地震との関係

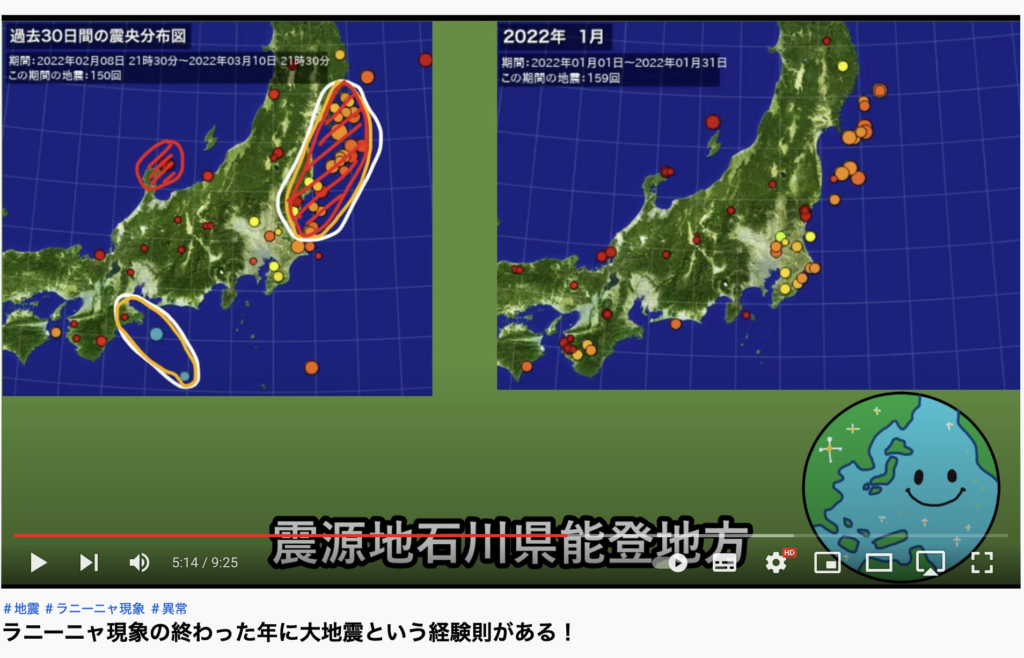

ラニーニャ現象が終わった年に日本で大地震が起こるという経験則。

ラニーニャ現象が終わった2011年に東日本大震災や群発地震が発生しています。

気象庁は3月10日に2月の太平洋赤道域の海洋と大気の状態は、ラニーニャ現象時の特徴を示しており、ラニーニャ現象継続。

ずばり、このチャンネルの方が石川県沖の地震を当てていました。

2022/03/15にとられているものですが、ずばり場所も的中。

6月20日に震度6弱がおきてしまいましたね。

また今後春の間にラニーニャ現象が収束し、平常な状態になる可能性は40%、しかし続く可能性の方が高く60%と言われています。

そして夏は平常になる可能性が高く、70%予測しているとのことです。

もし今年(2022年)夏に収束するとすれば、7月以降に巨大地震が起きてもおかしくないといえます。

先日6月19日に起きた石川県の地震もそうですが、黒潮の大蛇行とあわせて終息したとなれば大きな地震がまた頻発しそうな気もしますよね…。

角田予知モデル

角田予知モデルとは

下記の項目が当てはまると、91.9%の確率でM7級の巨大地震が一年位内に発生するという法則。

地震との関連

- 地殻の奥底の410〜66kmの深部で

- マグニチュード5.5以上の「深発地震」が

- 一ヶ月の間に5回以上続発し

- 同時期に火山活動も盛んで

オホーツク海など日本近隣の地下深層(410〜660km)で1年以内にマグニチュード6越えの新発地震がった場合

に巨大地震が起きると言われています。

ですが、現在は5だけ条件がみたされていません。

昨年9月13日には東海沖370kmの深層でM5.8の新発地震。

9月29日には石川県日本海沖364kmの深層でM6.1の深発地震が発生。

そして今年、2022年6月19日 15時08分ごろ、石川県能登地方で

M5.2(震度6弱)の地震が発生してしまいました。

深さは10kmなので5番の距離には届いておらず、M5でとまっているのでまだあてはまりませんね。

その後の2022年6月20日 10時31分ごろ、同じ石川県能登地方で

M5.0(震度5強)の地震がありましたが、こちらも5番には遠いようです。

2021年の石川県の地震と比べると非常に浅いことがわかるので、今回の地震との関連はわかりませんが、少なくとも規模は大きいので影響はあるかもしれません。

また、角田先生によると

2016年5月12日以降の熊本地震以降、5年間も日本列島にが大きな地震に

見舞われていないのは異例の事態だとか。

このことからいつおきてもおかしくない、といっても過言ではありませんね。

まとめ

今回はさまざまな観点から巨大地震の発生する法則について調べてみました。

たとえばもし、この自然の法則を意図的にコントロールして意図的に起こすことができれば…

なんて思ったり思わなかったり。

予知するのはまだまだ難しいかもしれませんが、日頃から備えあればうれしなし。

防災意識を高めて、少しでも自分の命や大切な人の命を守れるようにしたいですね。

コメント